Der Heißluftballon

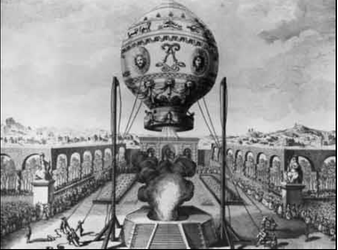

4. Juni 1783 in Annonay (Südfrankreich) – Die Papierfabrikanten und Gebrüder Montgolfier bitten um Teilnahme an einem feierlichen Schauspiel: Der Erhebung eines Körpers in die Lüfte: Der erste Versuch mit einem Heißluftballon ähnlichen Flugkörper. Bereits am 19. September desselben Jahres folgte der erste Start mit „Besatzung“, nämlich einem Käfig mit Schaf, Hahn und Ente. Als die Luftkugel nach 8 Minuten in 4 Kilometern Entfernung landete, gab es den ersten Luftfahrtverletzten der Geschichte: Das Schaf war dem Hahn auf die Flügelspitze getreten, die dadurch brach.

Der Gasballon

Neben den Gebrüdern Montgolfiere gebührt dem Physikprofessor Jaques Alexandre César Charles der Verdienst, bahnbrechende Erfindungen für das Ballonfahren gemacht zu haben. Er setzte von Anfang an nicht auf heiße Luft, sondern auf das leichteste Gas: Wasserstoff. Nur wenige Monate später nach dem ersten Start eines Heißluftballons, startete am 27. August 1783 vom Pariser Marsfeld die erste unbemannte Wasserstoffkugel. Sie stieg auf 1000 m und schwebte 22 km nach Gonesse. Die dortigen Bauern zerschlugen und zerstachen das Gebilde im Glauben, der Mond wäre auf sie herabgestürzt. Die Behörden veröffentlichten eine Belehrung: „Wer also von jetzt an eine solche Kugel am Himmel erblickt, welche einem verfinsterten Monde ähnlich sieht, lasse sich nicht davon als von einem furchtbaren Phänomen erschrecken. Denn es ist nichts anderes als eine stets aus Taffet oder leichter Leinwand zusammengesetzte, mit Papier überzogene Maschine, welche kein Übel zufügen kann, und von der man die Erwartung hegen darf, dass sie eines Tages nützliche Anwendungen für die Bedürfnisse der Menschen finden werde.“

Ballone und Fantasie

Auch wenn heutzutage niemand mehr angstvoll bei einer Ballonlandung vermuten würde, dass der Mond auf die Erde fällt, so bleiben dennoch selbst in unserer technisch aufgeklärten Neuzeit offensichtlich ab und an einige unvorhersehbare Gefühle dieser Art der Fortbewegung in der Luft gegenüber erhalten: Als sich einer unserer Heißluftballone in der Mittsommernacht 1991 die ganze Nacht hindurch vom Winde fortragen ließ, wurde in der Presse spekuliert, ob es sich bei diesem ab und an aufleuchtendem Gebilde vielleicht um ein UFO handeln könne. Für viele Menschen scheint es nur schwer vorstellbar, dass ein Ballon auch nachts unterwegs ist. Ähnliche Nachrichten liest man selbst heute noch ab und zu.

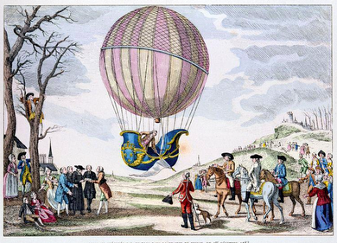

Bereits am 1. Dezember 1783 startete Charles zusammen mit Robert vor 300.000 Zuschauern zum ersten bemannten Aufstieg eines Gasballons („Charliere“ genannt). Nach einer Zwischenlandung setzte Charles die Fahrt allein fort, stieg bis auf 2.700 m und berichtet später über seine Gefühle: „Nichts kann dem Vergnügen gleichen, das in dem Augenblicke, da ich die Erde verließ, sich meines ganzen Daseyns bemächtigte; es war nicht bloß Vergnügen, es war wirkliches Glück. Ich fühlte mich allen Mühseligkeiten der Erde, allen Plagen des Neids und der Verfolgung entflohen; ich fühlte mich mir selbst genug, indem ich mich über alles erhob. Ich hörte mich, wenn man so sagen darf, leben.“

Erweiterte Horizonte

Kann man es treffender und poetischer ausdrücken was Menschen auch heute noch beim Ballonfahren bewegt? Der neuzeitliche und plakative Spruch von der „Faszination Ballonfahren“ wird sicher kaum dem gerecht, was wir Vereinsmitglieder und unsere mitfahrenden Gäste empfinden, wenn wir in die Lüfte aufsteigen und uns mit dem Spiel der Winde auf ein unbekanntes Ziel zutreiben lassen. Wenn der Ballon abhebt und Geist und Herz sich in der Windstille und dem weiten Luftraum von Kummer und ärgerlichen Alltagskleinigkeiten befreit fühlen, dann ist dies eine Erweiterung des Horizontes nicht nur für das Auge – und die Sehnsucht und der Wunsch dies immer wieder zu spüren, lässt kaum jemanden mehr los.

Frauen und Obrigkeiten im Ballonsport

Die Obrigkeit stand der Verwirklichung des Traums vom „Fliegen“ jedoch nicht immer und überall positiv gegenüber. Als der kühne Gasballonfahrer Andre-Jaques Garnerin im Frühjahr 1798 mit einer jungen Frau in den Ballonkorb steigen wollte, wurde ihm dies verboten: Die Polizei hat dem Bürger Garnerin die Luftreise mit einem Frauenzimmer verboten, weil er nicht erweisen könne, dass diese Gesellschaft etwas zur Vervollkommnung der Kunst beitragen würde, weil die Luftfahrt von zwei Personen verschiedenerlei Geschlechts unanständig und unmoralisch und weil es nicht ausgemacht sei, ob nicht der Druck der Luft den zarten Organen eines jungen Mädchens gefährlich werden könnte. Garnerin reagierte phantasievoll: Im Juli 1798 stieg er mit einer aerostatischen Figur in Form einer nackten Venus auf. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Pilotinnen. Dennoch musste sich auch noch 1851 Frau Godard, die immer bei ihrem Mann mitfuhr, eines Polizeipräfekten erwehren, der sie direkt vor dem Start unter Verweis auf die entsprechende polizeiliche Verordnung aus dem Korb holen wollte. Schlagfertig antwortete sie ihm: Das Gesetz befiehlt der Frau, ihrem Manne zu folgen, wohin er sie führt. Solange diese Bestimmung nicht geändert ist, werde ich meinen Mann auf seinen Luftfahrten begleiten. Und mit dem abschließenden Satz: Holen Sie mich doch herunter, wenn Sie es für ihre Pflicht halten! entschwebte sie nach oben. Heute sind dergleichen Reaktionen glücklicherweise nicht mehr notwendig; Frauen sind nicht nur Passagiere, sondern auch anerkannte Pilotinnen. Unser Verein begann bereits bald nach der Gründung mit der Ausbildung neuer Piloten und auch Pilotinnen.

Der Ballon in Wissenschaft und Technik

Jedoch ging es auch bereits in den ersten Jahrzehnten nach 1783 nicht ausschließlich um menschliche Sehnsüchte, Wünsche und Träume, die mit dem Fliegen verbunden waren. Sehr viel weniger Berührungsängste als die Obrigkeiten legten glücklicherweise die Wissenschaftler an den Tag. Allerdings bemächtigten sich – leider – auch die Militärs der Entdeckung, und zwar in weit größere Ausmaße als es gemeinhin bekannt ist (worauf in dieser Schrift aber nicht näher eingegangen werden soll).

Lenkbare Ballone

Die anerkannten wissenschaftlichen Akademien in Dijon und Lyon schrieben bereits 1783 und 1784 einen wissenschaftlichen Preis für „Lenkbare Ballone“ aus. Allein in Lyon gingen in den Folgejahren 96 Vorschläge von Wissenschaftlern, Künstlern, Ingenieuren, Adligen sowie Exzentrikern und Phantasten ein. Neben vielen nicht realisierbaren Konstruktionen, die auf wissenschaftlich falschen Annahmen beruhten, dachten einige bereits damals daran, dass eine Steuerung des Ballons nur möglich sein wird, wenn eine maschinell erzeugte Vortriebskraft wie z.B. Dampfstrahlen oder komprimierte Luft erzeugt würde. Cayley schlug den Einsatz einer Dampfmaschine, eines Verbrennungs- oder Gasmotors vor. Er sah auch voraus, dass es in Zukunft möglich sein würde, starre Luftschiffe mit metallener Außenhaut herzustellen.

Auch der Chemiker Lavoisier veröffentlichte im Auftrag der Pariser Akademie ein umfassendes Programm für wissenschaftliche Ballonfahrten und der Physiker Gay Lussac analysierte als erster die Zusammensetzung der Luft in 7 Kilometern Höhe, die er in einer dichten Flasche mit zur Erde zurückbrachte. Und Gaspar Nadar gelang es 1858 als Erstem, Luftaufnahmen zu machen, was damals gar nicht so einfach war, weil der aus dem Füllansatz des Gasballons austretende Wasserstoff die Emulsion auf den Platten chemisch veränderte und unbrauchbar machte. Das Verschließen des Füllansatzes erschien ihm jedoch aus Sicherheitsgründen nicht sinnvoll. Zumindest ein wenig Anteil am Kapitel Wissenschaft und Technik in der Ballonfahrt haben auch wir: Als Anfang der 70er Jahre die neue Generation der Heißluftballone aus Amerika in Deutschland vorgestellt wurde, begann eine Reihe von Mitgliedern in eigener Initiative mit dem Bau eines Heißluftballons, da die ersten amerikanischen Konstruktionen nicht unseren Anforderungen entsprachen.

Mit dem Wind um die Welt

Einer der bekanntesten Namen in der wissenschaftlichen Ballonfahrt ist jedoch der von Professor Auguste Piccard, der 1930 als erster Mensch in einer Druckkapsel und einem Wasserstoffballon von Augsburg aus in die Stratosphäre bis auf 15.781 m aufstieg. Sein Enkel, Bertrand Piccard wurde ebenfalls leidenschaftlicher Ballonfahrer: Zusammen mit Brian Jones gelang ihm 1999 die erste Weltumrundung in einem Ballon. Damit kam eine im Prinzip sehr alte Ballonkonstruktion doch noch zu Ehren und Berühmtheit: Die Roziere. Sie geht auf Pilâtre de Rozier zurück, der erste Mensch, der mit dem Ballon der Brüder Montgolfier aufgestiegen war. Doch waren ihm Reichweite und Fahrtdauer eines Heißluftballons zu gering, so dass er bereits 1784 eine Kombination aus Charles Gasballon und dem Montgolfier-Heißluftballon entwarf und baute. Der erste Aufstieg in seiner Roziere endete für ihn allerdings leider tödlich. Heute ist die Technologie des Rozierenballons (allerdings mit Helium statt mit Wasserstoff gefüllt) die unabdingbare Basis für die Umrundung unseres Planeten.

Mit günstigen Winden in die Zukunft

Die über 200-jährige Geschichte des Ballons wird noch lange nicht zu Ende sein. Er wird seine Daseinsberechtigung behalten, auch wenn das Fliegen mit Flugzeugen inzwischen etwas Alltägliches geworden ist. Die Nichtlenkbarkeit, die Ungewissheit über das Ziel und vor allem das mit nichts anderem vergleichbare Gefühl des Dahingleitens in der Luft ohne Maschinenkraft wird ihm auch weiterhin eine vielversprechende Zukunft bescheren und so dazu beitragen, einen Rest Romantik in unserer technisierten Welt am Leben zu erhalten. Bereits vor dem 1. Weltkrieg haben auch Ballonfahrer aus Stuttgart begeistert an dieser Entwicklung teilgenommen und sie engagiert vorangetrieben. Nach Ende des 2. Weltkrieges fand dies seinen Ausdruck in der Gründung unseres Vereins, der Ballonsportgruppe Stuttgart e.V.. Seine Mitglieder nahmen sich immer allen Belangen des Ballonfahrens an – sowohl der technischen Weiterentwicklung der Ballone als auch den sportlichen und menschlichen Aspekten. Wir werden uns weiterhin aktiv für den Erhalt des Ballonsportes einsetzen, damit die oben beschriebene Zukunft sich auch tatsächlich verwirklichen lässt und zwar für alle, die es persönlich erleben möchten und in Gemeinschaft mit anderen diesen außergewöhnlich schönen Sport ausüben wollen.